资讯中心

新闻及活动

解密碳擎(3)| 一站式计算产品碳足迹?“独家爆料”LCA软件自研之路的幕后故事!

在上期解密碳擎(2)| 我们为什么要自研LCA软件?中,我们已经详细阐述了“碳擎”诞生的背景与初衷,这一期,我们就要着重介绍“碳擎”自研过程中的那些“一波三折”。

我们是如何开发“碳擎”的?

遇到了哪些困难?

又是怎么解决的?

碳擎能实现哪些功能?

一起往下看

你见过转了半小时的进度条吗?

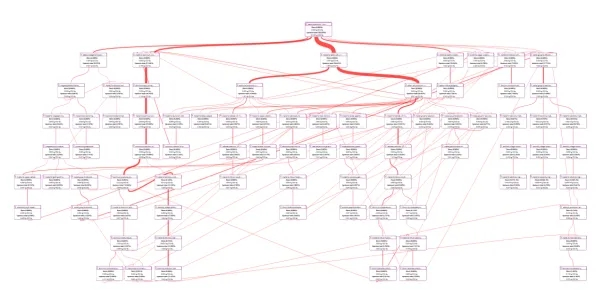

在解密碳擎(1)| 为什么计算产品碳足迹需要使用LCA软件?中,我们已经介绍过LCA是一个产品流层层溯源到元素流的过程,但事实上这个溯源过程并不是像“金字塔状”地层层延伸,而是像“网状”相互交织,尤其越是上游的原材料,大量单元过程之间的相互引用就会越频繁,这个“网状”也就越复杂。

例如,在计算光伏组件碳足迹时,已经包含了其生产制造过程的使用的电力的碳足迹。但在光伏组件投入运营发电后,会导致电网上的度电碳足迹下降,从而使光伏组件生产过程耗电的碳足迹实际也随之下降。

面对这样一个相互交织、相互影响的复杂变化关系,那光伏板的碳足迹如何计算,每度电碳足迹又要如何计算呢?

当这样一个复杂的循环引用关系发生时,我们的计算步骤和计算时间就会变得无比冗长,而这也是我们开发具备真正LCA能力的“碳擎”时所遇到的第一个问题。

大部分我们所参考的国际LCA软件都是单用户专业软件,不需要考虑SaaS软件的多用户并发及用户体验问题。所以在最初版本的“碳擎”,完成单个产品碳足迹的核算可能需要十多分钟,如果同时有多个用户同时使用就等于计算直接卡死,我们也意识到这将会带来非常糟糕的用户体验。

为了高效处理这些数据集之间的相互引用计算过程,“碳擎”通过矩阵运算计算大型稀疏线性方程组来进行问题的求解,以保证计算效率和系统响应速度,现在一个典型产品的碳足迹计算在“碳擎”中的速度可以保证在5秒内完成。

它的LCA模型涉及单元过程数量约100个,引用商用数据库单个单元过程涉及元素流数量超过2000条,需计算的数据量约20+万条,目前此类量级的碳足迹计算在“碳擎”中可以在5秒内完成。

当“半小时的进度条”成功变成“5秒内”

我们紧接着又发现

要想真正便捷服务客户

“公信力”是一个非常关键的问题

“碳擎”计算结果有国际公信力吗?

仅仅具备计算能力的LCA软件并不能解决企业的实质性问题,“碳擎”还需要一套避免数据混乱的标准格式,我们需要做的,是解析国际通用背景数据库,并让“碳擎”构建的实景数据与背景数据库之间建立起有效的引用关系,才能让自研LCA软件进行正确的数据建模,正确模型计算出的结果,才能够获得国际认可。

目前在国际上,LCA数据库标准为ISO14048,所以从理论上,我们是可以基于ISO14048设计一套数据库格式的。但一方面ISO14048是一个通则,再细化设计数据格式的成本非常高,二方面是与国际主流格式建立映射关系非常耗时耗力。

所以更便捷的方式一定是直接使用一套目前国际主流数据格式,目前较为常用的ILCD格式和ecospold,前者由欧盟发布,后者由Ecoinvent数据库发布。而目前从国际主流上来看,ILCD是欧盟LCDN节点所支持的格式(因为碳足迹互相引用的特性,如果各个数据库都进入节点,则可以实现所有数据的互相调用),且Simapro、Gabi等LCA软件也可以提供ILCD格式的格式,所以碳擎也同样选择了ILCD这一数据标准格式。

当“碳擎”运用ILCD所规定的UUID(通用唯一标识符)这个数据流的"身份证",就可以确保数据在转换过程中的准确识别和匹配,有效避免了数据混淆,从而直接、精准的引用ILCD格式数据库(如Ecoinvent)中的任何单元过程进行碳足迹建模工作,同时碳擎也可以导出ILCD格式数据集,这样一来,不仅可以高效实现碳擎不同账号间的碳足迹模型及计算数据的迁移,碳擎与其他LCA软件间同样可以实现数据互通。

这种基于国际标准的数据交换能力,不仅为用户提供了便捷的使用体验,同时也在帮助用户逐步将原本积累在国外LCA软件中的模型及数据迁移到“碳擎”中。

结语

目前,“碳擎”已成功助力上千家企业完成了碳足迹的精准核算,并顺利斩获了各大国际认证机构的权威认可。尽管仍有部分认证机构出于习惯,会在国际LCA软件中进行二次验算,但我们坚信,随着进一步的发展,“碳擎”的可靠性将会赢得越来越多机构与企业的信赖与肯定。

前路虽长,我们肩负重任,但信心坚定,我们也会持续总结各类实践经验,并坚定秉承技术创新的理念,不断对“碳擎”进行迭代升级,争取为更多企业提供更加高效、便捷的一站式数字化碳管理服务!

如果您对我们的产品有任何了解、合作的意向,您可以随时联系我们,我们将会为您提供专业的服务。